빅데이터 연구동향

| 빅데이터 연구동향 [04월18일] | ||

|---|---|---|

| 작성자 박민지 | 조회수 323 | 작성일 2022.04.18 |

|

한국 내 수입과 지역에 따른 건강수명지표(Health-Adjusted Life Years, HALE) 차이 : 국가적 대표 빅데이터 분석 [배경] “건강”을 정의하고 측정하는 다양한 계산 방법이 존재하는데 그 중에서도 HALE는 특정 인구의 건강수명을 나타내는 대표적인 지표 중 하나로서 한 인간이 “완전한 건강” 상태로 살아갈 것으로 기대되는 년수를 의미한다. 이전의 연구들은 국민건강 및 영양조사 자료를 기반으로 건강손실을 측정하여서 좁은 범위의 질병(45여 종)만을 다루거나 사회경제학적인 건강 불평등을 측정할 수 없었다. 이번 연구는 국가배상청구 자료로부터 장애를 갖고 산 기간(years lived with disability, YLD)을 이용하여 건강수명지표(HALE)를 계산함으로써 이러한 한계를 극복하였다.

[자료원 및 연구 방법] 본 연구는 건강보험과 의료혜택을 받는 전 국민을 대상으로 실시되었다. 260여 개의 질병군에 대한 발생률 기반 YLD를 계산하였고 이를 손실된 건강 년수로 사용하여 HALE을 계산하였다. 수입을 측정하기 위한 대리 지표로는 보험료를 사용하였다. 지역구분을 위해서, 250여 개의 시·군·구 단위의 행정구역(67개의 시, 114개의 군, 그리고 69개의 구)을 선택하였다. 한국의 HALE를 측정하기 위해, Sullivan 방법을 사용하였고 기대수명과 (YLD로부터 얻은) 건강수명 손실 년수 사이의 차이로 표현되었다. 질병으로 인한 합병증이 존재하는 경우, YLD의 합은 과대평가될 수 있다는 점을 반영하여, Monte-Carlo 모형을 이용하여 HALE를 다시 계산하였다. outlier 효과를 최소화하기 위해, 지역에 따른 hale의 차이를 비교하면서 95%와 5% 사이의 차이만을 고려하였다.

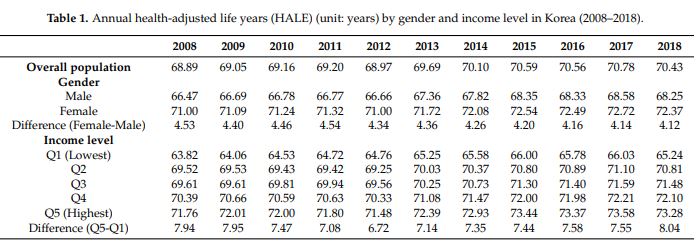

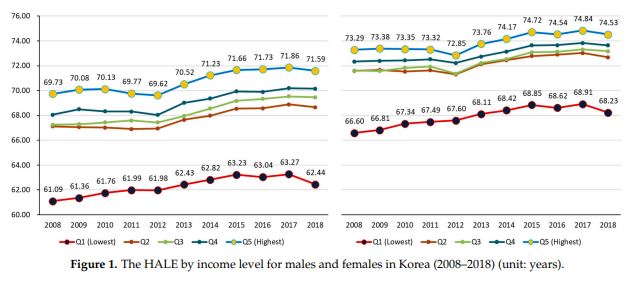

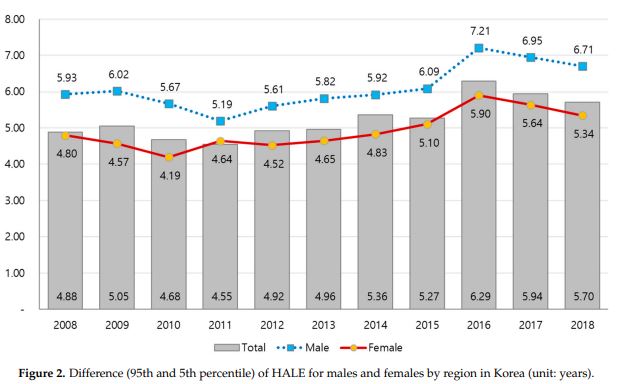

[결과] HALE은 2008년(68.89년)부터 2018년(70.43)까지 증가하였다. 남성(66.47 -> 68.25년, 1.78/10년)이 여성(71.00 -> 72.37년, 1.37년/10년)보다 더 빠르게 증가하는 추세를 보였다. 또한, 소득수준이 높을수록 HALE는 더 높았고 소득을 5개의 층으로 나눴을 때 10년 동안 전체 소득계층의 HALE가 모두 증가하였다. 2018년 기준, 가장 낮은 소득분위인 Q1과 두 번째로 낮은 소득인 Q2그룹 간 HALE 차이는 약 5.57년이었다. 소득에 따른 차이는 여성이 남성보다 적은 것으로 나타났다. 지역에 따른 HALE의 차이는 전체인구, 남, 여 모두에서 유의미하게 증가하는 것으로 나타났다.

[결론] 남성의 HALE 증가율이 여성보다 더 높은 이유는 시간이 지날수록 여성들의 일-가정 갈등이 심화되고 고용, 가사일, 임신, 출산과 같은 책임들이 직·간접적으로 그들의 건강에 영향을 미치기 때문이다. 남성의 경우 소득에 따른 HALE 차이가 더 큰 것으로 보아 남성의 건강이 사회경제적 수준에 더 민감한 것을 알 수 있다. 가장 낮은 소득수준 그룹은 다른 그룹에 비해 더 낮은 HALE를 보였는데 몇몇 연구들은 이 그룹의 상대적으로 더욱 심한 흡연, 음주, 그리고 다른 좋지 않은 건강 행동들이 이에 영향을 미쳤다고 보았다. 지역에 따른 격차도 사회경제적 특성, 흡연, 그리고 건강 관련 사회기반시설 지표 등과 관련이 있었다. 향후 연구에서는 1) 지역 간 HALE 격차의 근원과 2) 건강 관련 기반시설의 분포에 따른 HALE의 관련성을 밝혀낼 필요가 있다. 이 연구를 통해 한국에서 소득 및 거주지역에 따른 YLD에 불평등이 존재하는 것을 확인하였으므로 앞으로 국가적 수준에서 저소득층 및 소외지역의 HALE를 증진시키기 위한 강도 높은 관리가 필요함.

*저작권 문제로 인하여 논문원문 제공대신 홈페이지링크를 올려드립니다. |

||